収穫後のモモ果実鮮度の蛍光画像による評価

Evaluation of Harvested Peach Fruit Freshness by Fluorescent Imaging

渡邊さつき

1. はじめに

岡山県では「岡山白桃」の名前でモモのブランド化が図られてきた。「白露」(岡山PEH8号)は同県産白桃の出荷期間長期化を目的として育成された晩生品種であり,貯蔵性が良く海外に需要を獲得することが期待できる。貯蔵性評価の指標として鮮度や熟度が挙げられるが,モモは軟弱で傷つきやすい果実であるため接触式デバイスでの計測は困難である。そこで本研究では,非接触での貯蔵性評価を目的として,収穫後モモ果実の画像情報の経時変化を観察した。

2. 装置および方法

岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センターにて植栽のモモ「白露」を供試した。2024年8月26日に124果を一斉収穫,20 ℃で3週間貯蔵した。画像情報はカラーと蛍光画像とし,カラーは白色LED,蛍光画像は365 nmの紫外線LEDを使用して暗室内で撮影した。カメラはデジタルカメラ(Canon EOS R10)で収穫翌日(Day1とする)から2,3日おきに果頂部の撮影を行った。また,任意個体の果実表面のEEMを取得した。ここでEEMとは,励起波長・蛍光波長・蛍光強度の三次元図であり,試料をある特定波長で励起したときの蛍光強度を,観察する波長を変えながら計測することで得られる。その他の鮮度情報として質量測定を行い,熟度情報として第3共鳴周波数を取得した。

3. 結果および考察

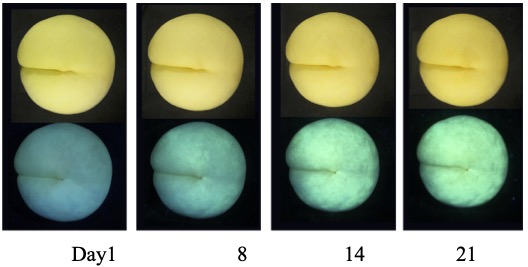

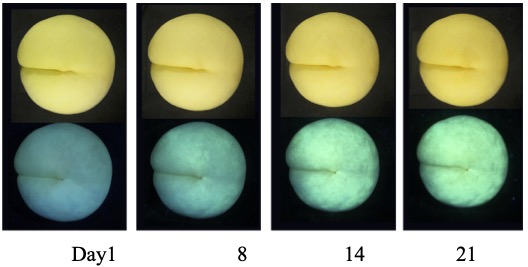

貯蔵性が良かったので,褐変など見た目で分かる障害はほとんど発生しなかったが,収穫日からの日数経過に伴い果実の軟化や香りの増加など明らかな質感の変化が生じた。しかし,見た目には緑色の退色が見られたものの視認しづらく,それはカラー画像についても同様であった(Fig. 1上)。一方,蛍光画像については日数経過に伴い大きな変化が見られた。Day1でもモモ表面の毛(もう)じが青く蛍光するためすでに明るく見えるが,日数が経過すると毛じとは異なる青緑色の蛍光が現れた。その後もその面積は広がり,果実全体として明度が増していく様子が観察できた(Fig. 1下)。またEEMでは,励起波長350~370 nmで450~550 nmの蛍光波長が計測された。この波長は蛍光画像の青緑色とよく一致した。収穫日からの日数経過に伴い蛍光強度が増したので,色情報として果実撮影面の明度L*の平均値を画像処理によって求めた。

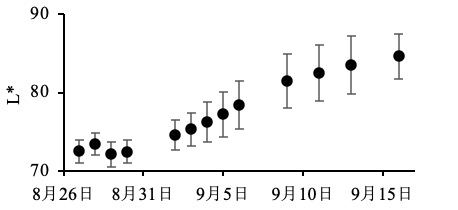

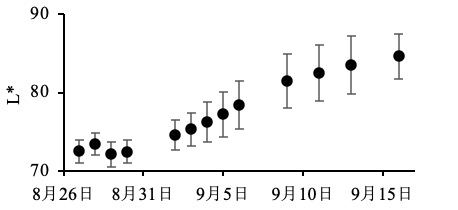

Fig. 2に明度L*の経時変化を示す。最初の数日はほとんど変化しなかったが,その後1週間ほど直線的に増加し,3週目には変化が少し緩やかになった。基本的に日数経過に伴い明度は高くなっていった。このことから経過日数を蛍光の明度で表現することが可能であると考えられた。

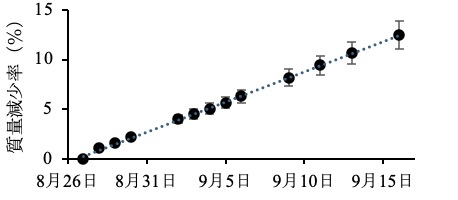

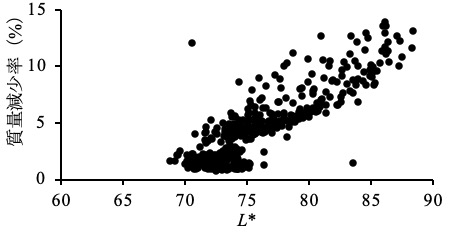

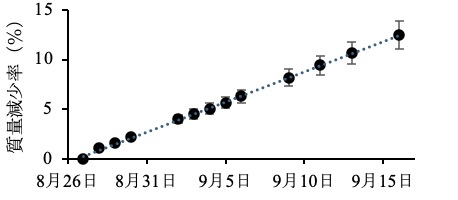

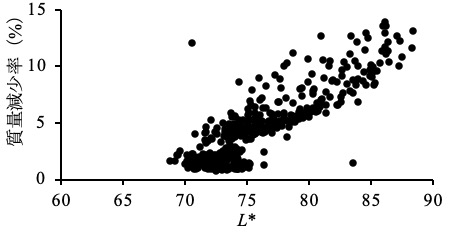

質量もより直線的に減少した(Fig. 3)。そこで経時変化に伴って漸増する明度L*との相関係数を調べたところ0.86と高い相関が得られた(Fig. 4)。これは鮮度の指標である質量減少も,蛍光画像の明度L*の値で評価することができることを示している。以上より,蛍光画像情報からモモの鮮度評価ができると考えられた。

Fig. 1 Fluorescence image from day 1 to 21

Fig. 2 Transition of L*

Fig. 3 Transition of weight loss

Fig. 3 Correlation between L* and weight loss