収穫後のイチゴ果実貯蔵性の画像による評価

Evaluation of Strawberry Fruit Storability After Harvesting by Image Processing

大重朋久

1. はじめに

イチゴなどの軟弱果実では小さな傷でも時間経過と共にダメージが進行し,最終的には商品価値を失ってしまう。イチゴでは果皮に傷が無くても外部からの圧力で内部の損傷が徐々に進行し,軟化する押し傷が特に問題となっている。押し傷は輸送中の果実同士の接触などでも生じることから,店頭に並ぶ前に非接触で選別できる方法が望まれている。そこで本研究では,押し傷を流通過程に早期に発見することを目的とし,画像を用いた客観的指標による評価を行った。

2. 装置および方法

岡山大学圃場内で栽培されているイチゴ「古都華」を用いた。「古都華」は品質の高さから高値で取引されており,果肉硬度が比較的高く輸送に適している。収穫した果実に押し傷を付けて,経時変化を観察した。貯蔵温度は20 °Cで収穫日をDay0とし,Day3まで毎日観察と質量の計測を行った。今回画像として,カラーと蛍光を用いた。蛍光とは物質に入力した波長とは異なる長い波長の光を発する現象のことで,近年青果物の損傷の検出などに応用が期待されている。撮影時の光源として,カラー画像には白色LED,蛍光画像には365 nmの紫外線LEDを使用し,室内でデジタルカメラ(Canon EOS R10)を用いて果実を同じ方向から撮影した。

3. 結果および考察

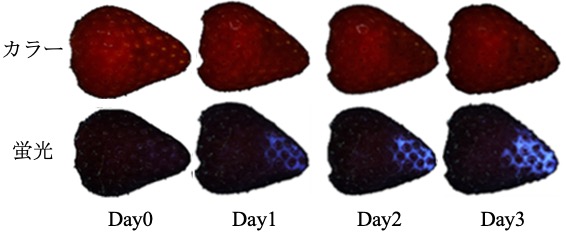

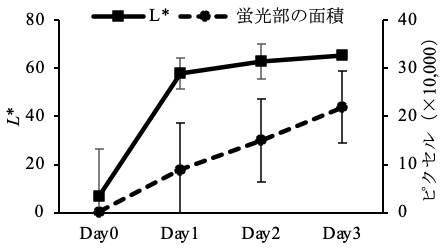

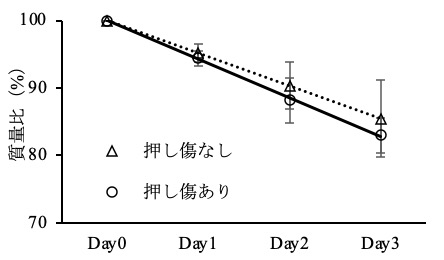

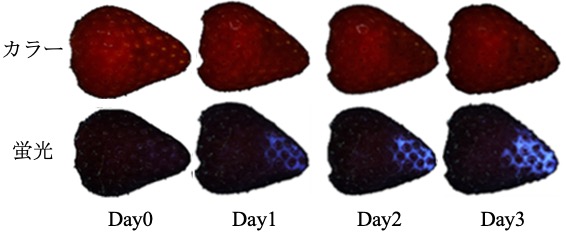

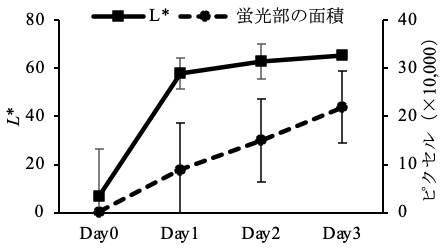

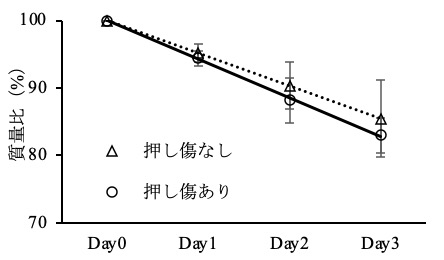

押し傷を付けた部分は当初認識できなかったが,Day2になると触感で少し軟化が感じられ,Day3では明らかに押し傷であることがほとんどのイチゴで確認できた。しかし,表皮への損傷は確認できず果汁がしみ出している様子もなかった。目視でその違いを見分けることは容易ではなく,カラー画像でも色情報に大きな違いが生じることは無かった(Fig. 1)。一方蛍光画像ではDay0にはなかった果実表面の青白い光がDay1で現れ,日数経過とともに面積が広がり明るくなっていった。果汁がしみ出していなかったことから,これは果実内部が外力による損傷を受けて細胞が維持できなくなった様子を観察できていると考えられた。今回の蛍光物質はまだ明らかでは無いが,多くの果実では損傷を回復する物質が青白く蛍光することが知られている。つぎに,蛍光部分を定量化するために画像処理を行った。明度情報だけで2値化を行うことができたので,その部分の面積と明度(L*)の平均を評価指数とした(Fig. 2)。面積はDay3まで時間経過と共に直線的に増加したのに対して,明度はDay1で大きく増加し,その後は緩やかに増加を続けた。これらの情報を用いればDay3での状態だけではなく,まだほとんど軟化が進んでいないDay1でも押し傷を検出可能であると考えられた。また,分光光度計で損傷部分の蛍光情報を計測したところ,300〜400 nmの励起波長で,400〜500 nmの蛍光を発しており,強度のピークは励起波長360 nmのときの450 nmであった。このことは今回の蛍光画像の青白さと一致した。質量推移の計測結果では,毎日5 %程直線的に減少した。押し傷による差は大きくなかったが,Day3では3 %ほど多く減少した(Fig. 3)。今回の押し傷は内部の損傷ではあるが,水分も損失しやすくなった可能性がある。

以上の蛍光画像の色情報による評価により,押し傷を受けたイチゴの早期発見が可能で,貯蔵性の悪い果実の選別が行えると考えられた。

Fig. 1 Change over time in color and fluorescence images of fruit with bruise

Fig. 2 Area of fluorescent area and change in brightness

Fig. 3 Changes in average weight ratio